映画や小説『帝都物語』に登場する魔人、加藤保憲。

その圧倒的な存在感や謎に包まれた正体に、惹きつけられた方は多いのではないでしょうか。

この記事では、加藤保憲のモデルやキャラクターとしての魅力について深掘りしていきます。

原作小説と実写映画のあく異なる点、帝都物語と帝都大戦の違い、そして彼の最後がどう描かれたのか。

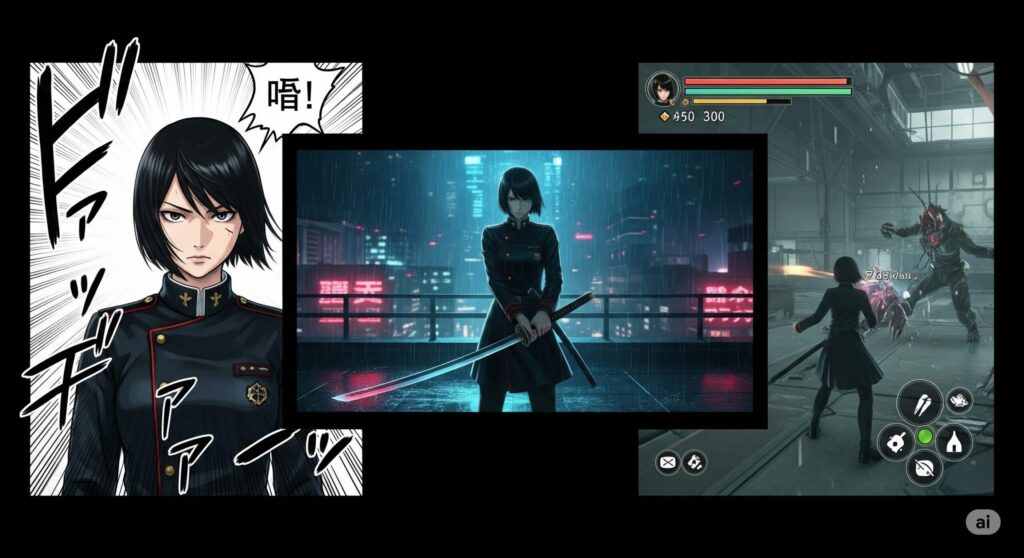

さらに、格闘ゲームのキャラクター・ベガや、現代の作品である呪術廻戦や女神転生といった作品との意外な関連性についても解説します。

加藤を演じた俳優・嶋田久作さんの怪演と、一部でトラウマと評されるグロ描写についても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

- 加藤保憲の正体や目的

- 嶋田久作さんの怪演がキャラクターに与えた影響

- 「帝都物語」と「帝都大戦」のストーリーや演出の違い

- 加藤の最後や、現代作品との関連性

帝都物語と魔人・加藤保憲の魅力を解説

- 加藤保憲の正体と物語における目的

- 嶋田久作が演じた唯一無二の存在感

- 実写版『帝都物語』と『帝都大戦』の違い

- 加藤保憲の印象的なセリフと行動

- 加藤の最後と描かれた結末

- 陰陽師や呪術廻戦との関連性

- グロテスクな描写と作品の世界観

加藤保憲の正体と物語における目的

加藤保憲は、明治から昭和にかけて帝都東京の破壊を目論む謎の人物です。

物語の冒頭では、軍服に身を包んだ大日本帝国陸軍の将校として登場しますが、彼の真の目的は、日本の怨霊の王である平将門を復活させ、帝都に災厄をもたらすことでした。

そのため、彼は平将門の子孫を狙い、将門の霊を呼び覚まそうとします。

しかし、物語が進行するにつれて、加藤の行動の根底にはより深い動機があることが示唆されます。

彼は単なる悪役ではなく、日本という国や社会が排除してきた「まつろわぬ者」たちの怨念の化身であり、社会に対する失望から帝都破壊に執着しているようにも見えます。

最終的に、彼の正体は平将門の怨念そのもの、あるいは将門が自己を鎮めるために生み出した分身であることが示されます。

また、彼の行動は一貫して破壊に向かっていますが、その裏には彼なりの信念が存在します。

彼は帝都を滅ぼすことで、新たな秩序を生み出そうとしているのかもしれません。

#映画の中のキメポーズ

— ぺいもん (@Dwy4R) July 10, 2025

『帝都物語』

加藤保憲。

「我を崇めよ」ってね。 pic.twitter.com/Kpz9kxdas8

嶋田久作が演じた唯一無二の存在感

映画『帝都物語』で加藤保憲を演じたのは、当時無名だった俳優の嶋田久作さんです。

彼の起用は原作ファンを驚かせましたが、その怪演と独特な風貌は、原作のイメージをはるかに超える強烈なキャラクターを確立しました。

原作小説では、加藤の容姿は「老いの感じられない長身痩躯」としか描かれていませんでしたが、映画での嶋田さんの長い顎や鋭い眼光は、その後の原作の文庫化に影響を与え、加藤のビジュアルイメージとして定着しました。

原作者である荒俣宏氏が「加藤保憲は私と嶋田さんの二人で作り上げたキャラクターだ」とコメントしていることからも、その影響の大きさがわかります。

嶋田さんの演技は、単なる冷酷な悪役にとどまらず、どこか哀愁や色気を感じさせ、観客を惹きつけました。

多くの俳優が加藤を演じていますが、彼の存在感を超えることは難しいとされています。

嶋田久作の演技と原作の関連性

嶋田久作さんは、映画『帝都物語』がデビュー作でありながら、その演技は当時の日本の映画界に大きな衝撃を与えました。

彼の起用は、偶然の産物でもあったと言われています。

しかし、その結果、荒俣宏氏自身が加藤のキャラクターを書き直すほどの強い影響を与えました。

このように、俳優がキャラクターのイメージを逆輸入的に変えるのは非常に珍しい例です。

実写版『帝都物語』と『帝都大戦』の違い

実写版『帝都物語』と『帝都大戦』は、どちらも加藤保憲を主役とした作品ですが、その作風やテーマには大きな違いがあります。

この違いは、それぞれの作品の監督や制作背景に起因しているのです。

前作にあたる『帝都物語』は、当時の最新技術であったハイビジョンVFXを駆使しつつも、監督の実相寺昭雄氏の独特な美学とオカルト観が色濃く反映された、重厚な伝奇ホラーとして描かれました。

歴史的事実と陰陽道や風水といったオカルト要素が複雑に絡み合い、まるで壮大な絵巻物のような雰囲気を醸し出しています。

加藤が使役する式神は、ストップモーションアニメなどの伝統的な特撮技術で表現され、作品に不気味な妖しい魅力を加えています。

一方、『帝都大戦』は、香港映画界から監督を招き、よりホラーやアクションに特化した作品となりました。

この作品の加藤は、前作のような霊術による戦いではなく、戦死者の怨念をエネルギー源とするサイキックバトルを展開します。

物理的な超能力や肉弾戦が中心となり、作風は一変しました。

これにより、前作の持つ知的で重厚な雰囲気は薄れ、良くも悪くも分かりやすい娯楽作品へとシフトしています。

前述の通り、監督や脚本家が異なるため、この作風の変化は必然的なものでした。

このため、前作の緻密な世界観が好きだった観客からは、違和感を指摘する声も少なくありませんでした。

加藤保憲の印象的なセリフと行動

加藤保憲というキャラクターを語る上で、彼が放つセリフは欠かせません。

その多くが、彼の行動原理や内面を端的に表しており、観客に強烈な印象を残しました。

特に有名なのが、物語のクライマックスで辰宮恵子に浴びせた「俺を憎め」という言葉です。

このセリフは、加藤がただの破壊者ではないことを示唆しています。

彼は人々の憎しみや負の感情を力の源としており、自分への憎悪を向けることで、相手の力を引き出し、自身の存在を確固たるものにしようとしています。

この言葉は、彼の悲劇的なキャラクター性を際立たせ、単なる悪役ではない深みを与えました。

また、関東大震災を引き起こす際に中国大連から放った「帝都は滅びる」という予言的なセリフや、将門の霊に妨げられた時の「なぜだ…」という叫びは、彼の目的への執念や、予想外の事態に直面した時の人間的な側面を垣間見せます。

これらのセリフ一つ一つが、彼の複雑な内面と狂気に満ちた行動を印象付けています。

加藤の最後と描かれた結末

加藤保憲の物語は、単なる勧善懲悪では終わりません。

物語のクライマックス、彼は宿敵である辰宮恵子と最後の戦いを繰り広げます。

しかし、戦いは加藤の勝利に見えながらも、恵子の反撃によって彼は止めを刺され、その姿を消します。

これが加藤の最後として描かれた場面です。しかし、彼の物語はこれで完全に終わるわけではありません。

映画のラストでは、加藤のような軍服を着た男が再び街に現れ、彼の怨念や呪いがまだ生き続けていることを示唆します。

これは、彼の存在が単なる個人ではなく、帝都に渦巻く人々の憎しみや悲しみとともに、時代を超えて存在し続ける不滅の存在であることを象徴しています。

加藤は倒されたように見えますが、彼の存在が消えたわけではないのです。

これは、物語が描く「呪い」が、物理的な死によっては終わらないという、なんとも不穏で象徴的な終わり方です。

観客は、帝都の復興と発展の裏で、加藤の「呪い」が生き続けていることに気づかされ、彼のキャラクターの奥深さを感じ取ることができます。

陰陽師や呪術廻戦との関連性

『帝都物語』は、日本独自の伝奇文学やオカルトブームの火付け役となり、古くから伝わる陰陽道という概念を広く知らしめた作品です。

現代の漫画やアニメで陰陽師や呪術を扱う作品が増えた背景には、この作品が与えた影響が少なからずあると言われています。

特に、現代を代表するヒット作である呪術廻戦との共通点が多く、多くのファンから類似性を指摘されています。

例えば、両作品に共通する最も重要な設定は、超自然的な力が人間の負の感情や怨念を源としているという点です。

帝都物語では、加藤保憲が「まつろわぬ者」たちの怨念を操り、地脈を歪めて大災害を引き起こします。

一方、呪術廻戦では、人々の負の感情が具現化して呪霊となり、それを祓うために呪術師が呪力を使います。

また、術の表現にも類似性が見られます。

加藤が使役する式神は、呪術廻戦における「式神術」や、特定の呪霊を操る術と共通しています。

さらに、加藤が将門という日本最強の怨霊を復活させようとする構図は、特級呪霊や宿儺のような強大な存在を巡る戦いを描く呪術廻戦の物語構造と非常に似ています。

このように、帝都物語は、現代の作品で当たり前となっている「呪い」や「霊力」のシステムを、日本文化を基盤に構築した先駆けと言えるのです。

グロテスクな描写と作品の世界観

『帝都物語』は、単なるアクションやファンタジーではなく、オカルトホラーとしての側面も強く持っています。

特に、加藤が操る式神や鬼の描写は、当時の特撮技術を駆使して表現され、多くの観客にトラウマを植え付けました。

グロテスクな描写として、カラスの大群が人間を襲うシーンや、人間が鬼に変化するシーン、さらには地脈が蠢く様子などがあります。

これらの描写は、当時の日本映画としては異例の迫力を持っていました。

グロい描写の多くは、加藤の禍々しい霊力や、帝都が抱える闇を象徴するものであり、作品の不穏で妖艶な世界観を構築する上で不可欠な要素となっています。

原作と映画の表現の違い

原作小説は、文章で詳細な描写を行いますが、映画ではその描写が映像として具現化されています。

特に、グロテスクなシーンやホラー要素は、映画版の方が視覚的なインパクトが強いため、苦手な方は注意が必要です。

また、実写版は1988年の作品であるため、現代のCG技術とは異なる独特な特撮表現が使用されています。

帝都物語の加藤保憲が与えた影響とは

- 映画とメディアミックスによる広がり

- 加藤保憲は女神転生やベガのモデルか

- 日本のダークファンタジーの先駆け

- 帝都物語における加藤保憲とキャラクターの相関図

- 加藤保憲というキャラクターの存在意義

映画とメディアミックスによる広がり

『帝都物語』は、小説のベストセラーを受けて、実写映画だけでなく、OVAや漫画など、さまざまなメディアミックス展開が行われました。

特に、実写映画のヒットは絶大なものでした。当時の日本映画としては破格の製作費が投じられ、明治から昭和初期の銀座の街並みを再現した巨大なオープンセットは、多くの観客を驚かせました。

また、当時の最新技術であったハイビジョンVFXが部分的に導入されるなど、技術的な挑戦も多く見られました。

これらの試みは、その後の日本映画の特撮やVFX表現に大きな影響を与えたと言われています。

OVA版では、嶋田久作さんが声優として加藤を演じ、より原作に近いストーリーが描かれました。

これにより、実写映画とはまた違った『帝都物語』の世界観がファンに届けられました。

さらに、複数の漫画家によってコミカライズもされており、それぞれ独自の解釈で加藤や帝都の物語が描かれています。

このように、一つの作品が多様なメディアで展開されたことで、より多くの人々に加藤保憲というキャラクターと『帝都物語』の世界観が知られることになりました。

>RT

— ほげくん (@YouWillSeeHoge) April 25, 2025

『バスタード!!』のアビゲイルも帝都物語の加藤インスパイアキャラでしたよね

途中から謎の敵から味方の面白おじさん化しましたが…… pic.twitter.com/NmJFssh3m1

加藤保憲は女神転生やベガのモデルか

加藤保憲は、その強烈なキャラクター性から、後世の多くのフィクション作品に影響を与えたとされています。

その中でも、特にモデルになったのではないかと言われているのが、ゲーム女神転生シリーズや格闘ゲーム『ストリートファイター』のベガです。

女神転生シリーズには、加藤を彷彿とさせる和服の魔人が登場することがあり、オカルトや神話、科学が混在する世界観も類似しています。

また、ストリートファイターのベガは、加藤をモデルにしているという説が強く存在します。

ベガの軍服姿や不気味な存在感、そしてサイコパワーという超能力は、帝都大戦で描かれた加藤の姿と多くの共通点があります。

これらの説は公式に明言されているわけではありませんが、多くのファンやクリエイターがその関連性を指摘しています。

加藤保憲が、日本のサブカルチャーにおいて「軍服を着た魔術師」というキャラクター類型の原型となったのは間違いないでしょう。

今日は嶋田久作さん70歳の誕生日っスね

— 飛鳥天平@漫画バカ (@Tempei_Asuka) April 24, 2025

嶋田さんと言えば、映画『帝都物語』の加藤保憲役っスけど

加藤の存在感ある演技は、あの猿先生が自作「力王」にて

鷲崎と言うそっくりキャラを出してしまう程だったっス

そして、その鷲崎をカプコンがパクった事で

加藤→鷲崎→ベガ

の三段活用が生まれたんだ pic.twitter.com/sM8IH4WbQJ

日本のダークファンタジーの先駆け

『帝都物語』が発表された1980年代は、ファンタジーといえば西洋の剣と魔法の世界が主流でした。

しかし、この作品は、日本の歴史や神話、陰陽道をベースにした独自のダークファンタジーを確立しました。

都市伝説や実在の人物、史実を巧みに織り交ぜることで、物語に現実味と深みを与え、読者を独自の幻想世界へと引き込みました。

また、科学技術とオカルトが対立する構図も、当時の作品としては非常に斬新でした。

この作品の成功は、後続の伝奇小説やオカルト作品に大きな影響を与え、日本のダークファンタジーというジャンルの発展に寄与したと言えます。

【令和コソコソ噂話】

— ばにら (@baniracx) February 3, 2025

ストIIベガの元ネタは

帝都物語の軍人・加藤保憲

らしい pic.twitter.com/GiFm6YHrC6

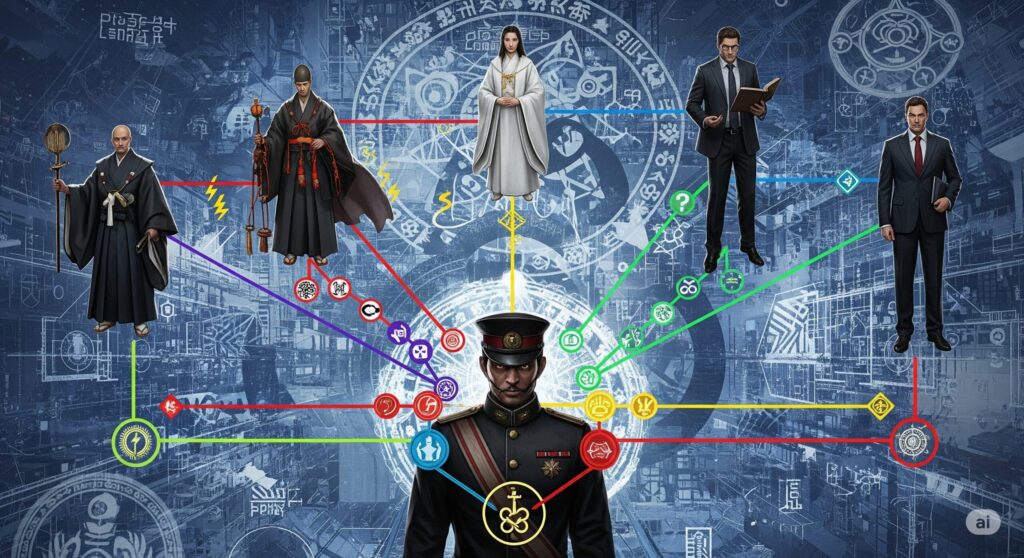

帝都物語における加藤保憲とキャラクターの相関図

加藤保憲は、物語の中心に位置する存在ですが、彼を巡って多くのキャラクターが複雑な相関関係を築いています。

ここでは、主要なキャラクターと加藤の関係を整理します。

| キャラクター名 | 加藤保憲との関係 | 役割 |

|---|---|---|

| 平井保昌 | 加藤の宿敵。 | 帝都の霊的改造を提言した陰陽師。加藤の計画を阻止しようと試みる。 |

| 辰宮恵子 | 運命に翻弄される将門の巫女。 | 加藤の宿敵であり、最後の戦いを繰り広げる女性。 |

| 辰宮洋一郎 | 加藤に利用される将門の末裔。 | 自身の霊力に悩み、戦いを拒否するが、最終的には帝都を守るために立ち上がる。 |

| 幸田露伴 | 加藤と対峙する神秘学者。 | 膨大な魔術知識で加藤に対抗する。 |

| 寺田寅彦 | 科学の視点から加藤と対決する物理学者。 | 地震の原因を加藤の霊術と見抜く。 |

| 渋沢栄一 | 帝都改造計画を推し進める実業家。 | 物理的な側面から帝都を築き上げようとする。 |

このように、加藤は一人の人間ではなく、帝都を巡る様々な思惑の中心にいる「災厄の象徴」として描かれています。

これらのキャラクターたちが加藤とどのように関わり、対峙するのかが物語の大きな見どころです。

帝都物語の劇場公開も1988年とAKIRA同じでなんとも良い年。

— U-ichi BRIGADE (@BRIGADExU_ichi) January 26, 2025

加藤役の嶋田久作さん、式神、クリーチャー等、様々な要素がブッ刺さった大好きな作品の一つ。

加藤の最初のイメージが立花ハジメさんだったのも良い後日談ですね。 pic.twitter.com/XEErpKDFpH

加藤保憲というキャラクターの存在意義

加藤保憲は、日本の近代化と引き換えに失われたもの、すなわち、古くから伝わる信仰や土着の文化、そして何よりも「まつろわぬ者」たちの怨念を体現しています。

彼は、西洋の科学や合理主義が支配する明治以降の時代において、決して消え去ることのない「日本の闇」そのものです。

彼の行動は破壊としか見えませんが、それは日本という国が抱える矛盾や、人々の心に潜む負の感情を映し出しているとも言えます。

加藤保憲の存在意義は、単なる悪役としてではなく、日本の近代史に対する痛烈な風刺、あるいは警告と捉えることもできます。

彼は、たとえ社会がどれだけ発展しても、人々の心に潜む憎しみや失望が消えない限り、再び現れる可能性があることを示唆しているのです。

だからこそ、彼のキャラクターは、多くの人々に深い印象を与え、(参照:ウィキペディア)時代を超えて議論され続けています。

加藤保憲は、時代を超えて多くのクリエイターに影響を与え続けている、非常に興味深いキャラクターです。

彼を理解することは、日本独自のオカルトやダークファンタジーの系譜を読み解く鍵にもなります。

彼の存在は、日本のサブカルチャーが持つ特異性の一端を示していると言えるでしょう。

『帝都物語 』魔人・加藤保憲の正体とは?ベガの元ネタ説を徹底解説:まとめ

帝都物語の加藤が時代を超えて愛され、語り継がれる理由は多岐にわたります。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

帝都物語の加藤保憲は、単なる悪役という枠を超えた、非常に魅力的なキャラクターです。

彼の存在は、日本の歴史やオカルト、そして人々の心に潜む闇を巧みに描き出しています。

嶋田久作さんの圧倒的な怪演、そして彼が与えた後世の作品への影響力は、このキャラクターが時代を超えて愛される理由を物語っています。