映画『花束みたいな恋をした』に登場する数々の固有名詞の中でも、ひときわ印象的なのが漫画『宝石の国』です。

この作品は、主人公の麦と絹の蜜月を象徴する一冊として描かれています。

二人が同じ作品を読んで涙し、感動を分かち合う姿は、まさに理想のカップル像そのものです。

しかし、物語が進むにつれて二人の関係は変化し、麦は『宝石の国』を読まなくなってしまいます。

なぜ、二人は同じ作品を愛せなくなったのでしょうか。

そして、この漫画が描く生々流転のテーマは、二人の恋の結末とどのように繋がっているのでしょうか。

この記事では、同じ作品を好きという共有体験から始まった二人の関係が、価値観のズレによってどう変わっていくのか、そして、彼らが愛した“推し”の多様性やその先の普遍的な感情について、深掘りしていきます。

この記事でわかること

- 『花束みたいな恋をした』で『宝石の国』が使われた理由

- 二人の関係性における『宝石の国』の象徴的な役割

- 恋愛と作品のテーマに共通する「変化」と「喪失感」

- 固有名詞が示す普遍的な感情と関係性のズレ

なぜ『花束みたいな恋をした』で『宝石の国』が使われたのか

- 蜜月を象徴する一冊としての『宝石の国』

- 固有名詞がもたらす“同じ時代を生きた証”

- 「同じものを好き」という幻想と現実

- アニメと漫画の表現差から考える「共有体験」

- 麦が『宝石の国』を覚えていなかった意味

- 物語終盤の『宝石の国』喪失感が示すこと

蜜月を象徴する一冊としての『宝石の国』

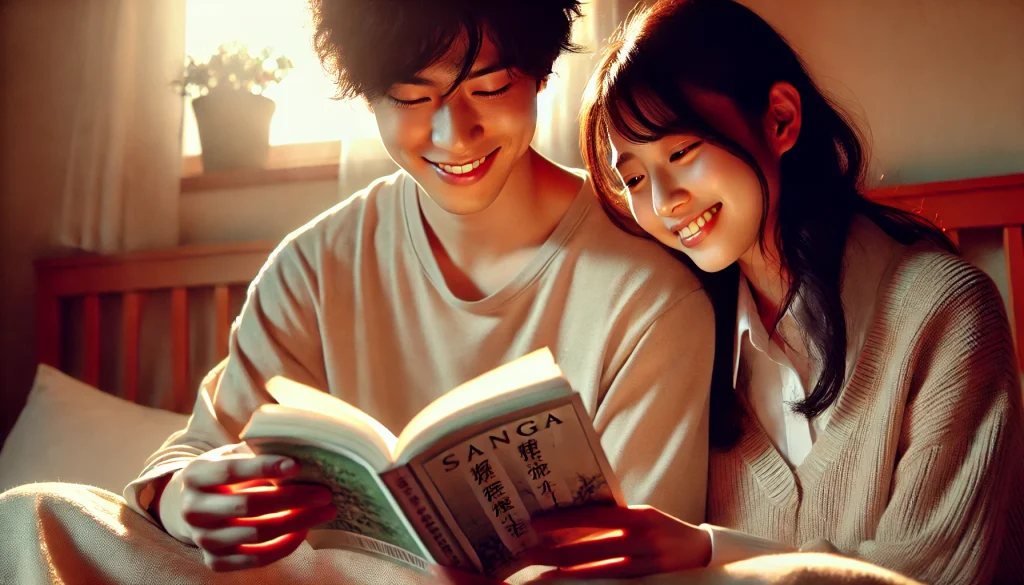

映画の序盤、主人公の麦と絹がベッドの上で寄り添いながら、漫画『宝石の国』を読んで涙するシーンは、二人の恋が最も輝いていた時期を象徴しています。

同じ作品を読み、同じ箇所で感動し、互いの感情を共有する行為は、二人の間に確かな絆があることを視覚的に表現しています。

多くのカップルは、共通の趣味や好きな作品を通して関係を深めていくものです。

このシーンは、まさに「同じものを好き」という共通点がもたらす幸福な一体感を観客に強く印象付けています。

言ってしまえば、この漫画は単なる小道具ではなく、二人の“完璧な関係”を描写するための重要な象徴として機能しています。

『宝石の国』が蜜月を象徴する理由

- 同じ作品を読んで感情を共有する姿

- 二人の間に流れる穏やかで親密な時間

- 価値観が一致していることの証明

🥀花束みたいな恋をした

— タバス子ちゃん (@tabascoscco) January 10, 2025

趣味が同じで運命を感じた2人の恋の象徴たる、同じ本の並んだ棚

それを中心に据えた1Kの愛の巣

片側にベッドを置いて一緒に宝石の国で泣いて

もう片側に机を置いて一緒に食事して

でも1人が趣味から離れると棚は文字通り壁となる

趣味が同じってのを中心に据えるとキツいよね pic.twitter.com/7Iw3BAsZIo

固有名詞がもたらす“同じ時代を生きた証”

『花束みたいな恋をした』では、『きのこ帝国』や『cero』、『ゴールデンカムイ』など、多くの固有名詞が登場します。

これらの固有名詞は、二人が過ごした2015年から2019年という時代を強く印象付ける役割を果たしています。

特定のカルチャーに精通している人にとっては、「ああ、この時代にこれを読んでいた/聴いていたんだな」と、自身の経験と重ね合わせることが可能です。

多くは、こうした固有名詞を共有することで、見知らぬ人同士でも「同じ時代を、同じ感性で生きた」という連帯感や安心感を抱くことがあります。

この映画の登場人物もまた、お互いの好きなものを通して、自身の感性が肯定されたような喜びを感じたのだと推測できます。

たとえば、二人がカラオケで『フレンズ』や『きのこ帝国』の曲を歌うシーンは、その時代を象生した多くの若者の姿を彷彿とさせ、観客の共感を誘う要素になっています。

「同じものを好き」という幻想と現実

二人の関係は、「同じものを好き」という共通点から始まりました。

しかし、物語が進むにつれて、二人のあいだには少しずつズレが生じていきます。

例えば、絹は麦の部屋を見て「ほぼうちの本棚じゃん」と喜びますが、これは表面的な趣味の類似に過ぎず、深層の価値観までが完全に一致しているわけではありませんでした。

これは、『さわやか』のハンバーグを食べた後の麦と絹の感情の違いにも現れています。

麦は「罪悪感を覚える」と話しますが、絹はそうではありませんでした。

このように、同じ場所で同じものを体験していても、感じ方や捉え方は人それぞれ異なります。

つまり、「同じものを好き」という感覚は、必ずしも「同じ価値観を共有している」ことの証明にはならないということです。

映画は、この美しい幻想が現実の生活や環境の変化によって、いかに脆く崩れていくかを描いています。

🥀花束みたいな恋をした

— タバス子ちゃん (@tabascoscco) October 15, 2023

趣味が同じで運命を感じた2人の恋の象徴たるほぼ同じ本の並んだ棚

それを中心に据えた1Kの愛の巣

片側にベッドを置いて一緒に宝石の国で泣いて

もう片側に机を置いて一緒に食事して

でも1人が趣味から離れると棚は文字通り壁となる

趣味が同じってのを中心に据えるとキツいよね pic.twitter.com/Dm7LYXPHAY

アニメと漫画の表現差から考える「共有体験」

『宝石の国』には、漫画版とアニメ版が存在します。

この二つの表現形式の違いから、麦と絹の「共有体験」について深く考えることができます。

アニメ版は、3DCGによる硬質で透き通った宝石の表現や、迫力あるバトルシーンで視覚的な美しさが際立っています。

一方、漫画版は、市川春子先生独特の繊細な筆致と静謐な雰囲気が特徴です。

もし二人が最初に見たのがアニメ版だったとしても、それぞれが作品から受け取る印象は異なっていたかもしれません。

同じコンテンツを消費する行為は共通していますが、それによって得られる感動や解釈は、個人の感性や受け取り方によって変わります。

このように、「共有体験」は、同じ場所で同じ時間を過ごすことを意味しますが、そこから生まれる感情や記憶は個々に異なるものです。

漫画版とアニメ版の表現差の比較

| 要素 | 漫画版 | アニメ版 |

|---|---|---|

| 表現 | 市川春子先生の繊細な筆致 | 3DCGによる美しい映像と動き |

| バトル | 静謐でスタイリッシュ | 進撃の巨人並みの迫力と躍動感 |

| 強み | 独特の世界観や設定の深掘り | 視覚的な美しさや臨場感 |

麦が『宝石の国』を覚えていなかった意味

物語の後半、麦は仕事に追われるようになり、かつて愛した作品から遠ざかっていきます。

絹が「ゴールデンカムイだって13巻だよ」と話すのに対し、麦は「7巻で止まったまんまだよ」と返します。

そして、「宝石の国の話も覚えてない」とまで言ってしまいます。

これは、単に漫画を読んでいないという事実以上の意味を持っています。

仕事第一の生活の中で、麦はかつての自分自身、つまり「好き」という感情を大切にしていた自分を見失ってしまったことを示しています。

『宝石の国』の物語を覚えていないということは、絹と共有した輝かしい日々を忘れてしまったことの比喩でもあります。

こう考えると、麦の「パズドラしかやる気しない」という言葉は、思考を必要としない単純な作業にしか集中できなくなった、心に余裕のない状態を表していると解釈できます。

麦の変容が示す問題点

好きなものを楽しむ余裕がなくなることは、精神的な疲弊や価値観の変化を示唆しています。

麦は、絹との“楽しい現状維持”を目標に就職活動を始めたにもかかわらず、仕事に人生を支配されることで、その目標から大きく逸脱してしまいました。

『宝石の国』の完結が話題ですが、『花束みたいな恋をした』で、社会人になった麦くんが「宝石の国の話しも覚えてない。いまだに読んでる絹ちゃんが羨ましい」「息抜きにならない。頭入んない。パズドラしかやる気でない」旨の台詞があったね。

— suzu (@nezimaki49081) April 20, 2024

情熱を維持するだけでも大変なんだよな💎 pic.twitter.com/AmNZwFnHbs

物語終盤の『宝石の国』喪失感が示すこと

麦が『宝石の国』を覚えていなかったという事実から、二人の関係は修復不可能な段階に入ったことが分かります。

この「喪失感」は、単に作品への興味を失ったことだけではありません。

それは、二人の共通の思い出、そして「同じものを好き」という絆そのものが失われたことを意味しています。

麦は、かつての自分が夢中になった作品を「息抜きにならない」と感じるほど、現実の厳しさに心を蝕まれていました。

物語の終盤で、二人がかつての自分たちのようなカップルを見かけ、涙するシーンがあります。

彼らの涙は、失われた『宝石の国』のような輝かしい日々、つまり「同じものを好き」だった頃の自分たちへの喪失感を示しているのです。

これらのことから、作品は共通の趣味という脆い基盤の上に築かれた関係が、現実の壁にぶつかったときにどうなるかを描いていると言えます。

『花束みたいな恋をした』と『宝石の国』に共通するテーマとは

- 『宝石の国』が描く「生々流転」と恋愛の変容

- フォスフォフィライトの変貌と人間関係の比喩

- “推し”の多様性と関係性のズレ

- 「固有名詞の先」にある普遍的な感情

- 『花束みたいな恋をした』で描かれた『宝石の国』が象徴する意味とは:まとめ

『宝石の国』が描く「生々流転」と恋愛の変容

漫画『宝石の国』は、主人公フォスフォフィライトの「生々流転」を描いています。

物語の中で、フォスは手足を失い、他の宝石や鉱物で体を補い、その姿も心も大きく変化していきます。

この変化は、仏教で言う「生々流転」、つまりすべてのものが絶え間なく変化し続けるという思想に通じます。

一方で、『花束みたいな恋をした』の二人の関係もまた、出会いから別れまで絶え間ない変化の連続でした。

価値観が一致していたはずの二人が、仕事や環境の変化によって少しずつズレていく様子は、まさに「生々流転」の概念を恋愛関係に当てはめたものだと考えることができます。

恋愛もまた、永遠に同じ状態が続くのではなく、変化し続けるものです。

二つの作品は、それぞれの形でこの「変化」と「喪失」のテーマを深く描いていると言えるでしょう。

フォスフォフィライトの変貌と人間関係の比喩

『宝石の国』の主人公フォスフォフィライトは、物語の中で何度も変貌を遂げます。

両腕が合金に、脚が瑪瑙に置き換えられ、最終的には誰だか分からないほどに姿を変えていきます。

彼の姿の変化は、失われたパーツを取り戻すという目的から始まりましたが、それによって性格や周囲との関係性も変わっていきました。

この変貌は、人間関係の比喩として捉えられます。

私たちは人生の中で様々な経験や出会いを経て変化していきます。

その変化は、時には人間関係のズレや摩擦を生む原因にもなります。

麦もまた、仕事という「変化」によって、かつての自分とは違う存在になってしまい、絹との関係が壊れていきました。

フォスの変貌が、「人は変わっていく」という普遍的な真理を象徴しているように、麦の変化もまた、関係性の終わりを告げるサインでした。

フォスの変貌は、麦が仕事によって変化していく姿と重ね合わせて見てしまいます。

好きなものを諦めて現実に向き合う姿は、共感できる部分もある一方で、愛する人との関係が壊れていく原因にもなるという事実を突きつけられます。

“推し”の多様性と関係性のズレ

映画に登場するサブカルチャーの固有名詞は、読者の“推し”を想起させます。

しかし、多くの人が同じ作品を「推し」としていても、その「推し方」は様々です。

ある人は特定のキャラクターを、別の人はストーリー展開を、またある人は作者の思想を愛するかもしれません。

麦と絹も、お互いに『宝石の国』を好きでしたが、その“推し”のポイントは異なっていた可能性もあります。

例えば、絹は作品の持つ文学性やアート性に惹かれ、麦はバトルシーンやキャラクター性に惹かれていたかもしれません。

仕事が忙しくなった麦が、「パズドラしかやる気しない」と言ったのは、複雑な物語を読み解く余裕がなくなり、単純な作業にしか没頭できなくなった状態を示しています。

この“推し”の多様性は、表面的な共通点があっても、価値観やライフスタイルの変化によって、関係性がズレていく現実を物語っています。

「固有名詞の先」にある普遍的な感情

この映画は、数多くの固有名詞を散りばめることで、特定の世代や趣味嗜好を持つ人々の共感を呼び起こしました。

しかし、その根底にあるのは「固有名詞の先」にある普遍的な感情です。

それは、好きなものを共有する喜び、価値観がズレていくことの寂しさ、そして愛する人との別れという、誰もが経験しうる感情です。

『宝石の国』は、麦と絹の個人的な物語に深みを与えるための重要な要素でした。

しかし、この作品を知らない人でも、二人の関係性の変化や、すれ違う心の痛みは理解できます。

これは、固有名詞が持つ一過性の流行を超えて、人間関係の本質的なテーマを問いかけているからです。

つまり、この映画は「固有名詞」を入り口としながら、「普遍的な人間ドラマ」を描いていると言えるでしょう。

『花束みたいな恋をした』で描かれた『宝石の国』が象徴する意味とは:まとめ

ここでは、映画『花束みたいな恋をした』における『宝石の国』の存在意義をまとめていきます。

これらの要点は、作品をより深く理解するために重要です。

一見、接点のない二つの作品が、ひとつの映画の中で出会い、恋のはじまりと終わりをそっと照らしていました。

共通の「好き」から始まった関係は、やがて価値観のズレと変化の波に飲まれます。

その過程は、フォスフォフィライトの変貌のように、美しくも切なく、そして不可逆です。

最後までお読みいただきありがとうございました。